В начале XX века на смену керосиновым лампам в Барнауле стали приходить электрические: местные богачи проводили свет к своим домам и производствам, а заодно "раздавали" его другим горожанам

Первые электрические лампы в Барнауле зажгла энергия людей особой закваски: это были купцы, которые в стремлении расширить свой бизнес активно двигали и технический прогресс. А саму историю электрификации города местами можно легко встроить в современные декорации – в ней были и свои нерадивые подрядчики, и "шпильки" в прессе, и даже локальные блэкауты! "Толк" и журнал "Автограф", подготовившие ко Дню города спецпроект, совместно с историками вспомнили, как на рубеже XIX-XX столетий Барнаул перешел на сторону света.

Генератор Сухова

Барнаул, несмотря на свой "столичный" статус, не был пионером электрификации: одна из первых станций появилась, например, в 1890 году в двух сотнях верст, в Завьялово, на мельнице томского купца Богомолова. Даже в пригородном селе Зудилово свет зажегся раньше, чем в Барнауле, и тоже на мукомольном производстве, где привычные керосиновые лампы представляли двойную опасность. Владелец зудиловской мельницы затем сыграет ключевую роль и в освещении города.

Первым же, кто указал барнаульцам путь к свету, был представитель знаменитой купеческой династии Суховых – Павел Дмитриевич: в 1898 году он получил разрешение на установку динамо-машины в своей усадьбе на ул. Льва Толстого (в то время Большой Тобольской). Купец был готов "раздать" немного электричества на общественные нужды, но идея поначалу не встретила живого отклика: по этому поводу городские власти даже получили небольшой "щелчок по носу" от губернской газеты "Сибирская жизнь".

"Говорят, Сухов предложил городской управе дать бесплатно электричество на один фонарь для освещения бульварного проулка против здания Думы. Сухов просит управу установить только два столба, необходимых для привески фонаря. Но управа почему-то на сделанное предложение хранит наиглубочайшее молчание <…> Авось при электрическом свете наши гласные стали бы поэнергичнее собираться на думские заседания", – иронизировало издание.

Позже, как пишет историк и профессор АлтГУ Валерий Скубневский, суховская станция все же запитала энергией два городских фонаря. Но освещение улиц в те годы оставалось очень скудным. Подобно тому, как это происходит в наше время, по этому поводу создавались комиссии, определялись подрядчики, которые не всегда оказывались добросовестными.

"Подряд на установку фонарей сначала отдали томскому купцу Рукавишникову, но он не выполнил работы к 1 января 1909 года, как это было запланировано по контракту. Тогда подряд передали И. Платонову, но в новом договоре говорилось лишь о 15 дуговых фонарях по 6 ампер каждый, а не о 50, как ранее", – констатирует Валерий Скубневский в своей книге.

Экстренно подхвативший контракт Иван Платонов и был собственником той самой мельницы в Зудилово. А еще одним из владельцев винокуренного завода в Соколово (ныне Иткульского спиртзавода). На тот момент купец обеспечил электроэнергией свои бизнес-активы и уже стремительно нес прогресс в Барнаул.

Энергетика Платонова

Платонов заложил в городе генерирующие мощности двумя годами позже Сухова – в 1900-м. Об этой станции известно гораздо больше технических деталей: Валерий Скубневский пишет, что изначально она была рассчитана на 140 киловатт, от нее отходили пять магистральных цепей, подававшие ток в несколько сотен ламп – в усадьбе самого Платонова, в магазинах Второва, Сковородова, в зданиях Алтайского и Барнаульского общественного собраний. Станция также зажигала 4 дуговых фонаря на улицах. Позже к сети подключились и другие известные в городе торговцы, а также Народный дом (сейчас филармония).

"Станция находилась в усадьбе Платонова на углу тогдашнего Московского проспекта и Пушкинской – сейчас там располагается краевой военкомат. Она имела привычные нам атрибуты – трубу, градирню, то есть охладитель, и свою абонентскую сеть. По сути, до 1917 года она была главной электростанцией города: ее мощности хватало на работу нескольких электротеатров, подавался ток в общественные здания – например, в городскую управу", – добавляет краевед Данил Дегтярев.

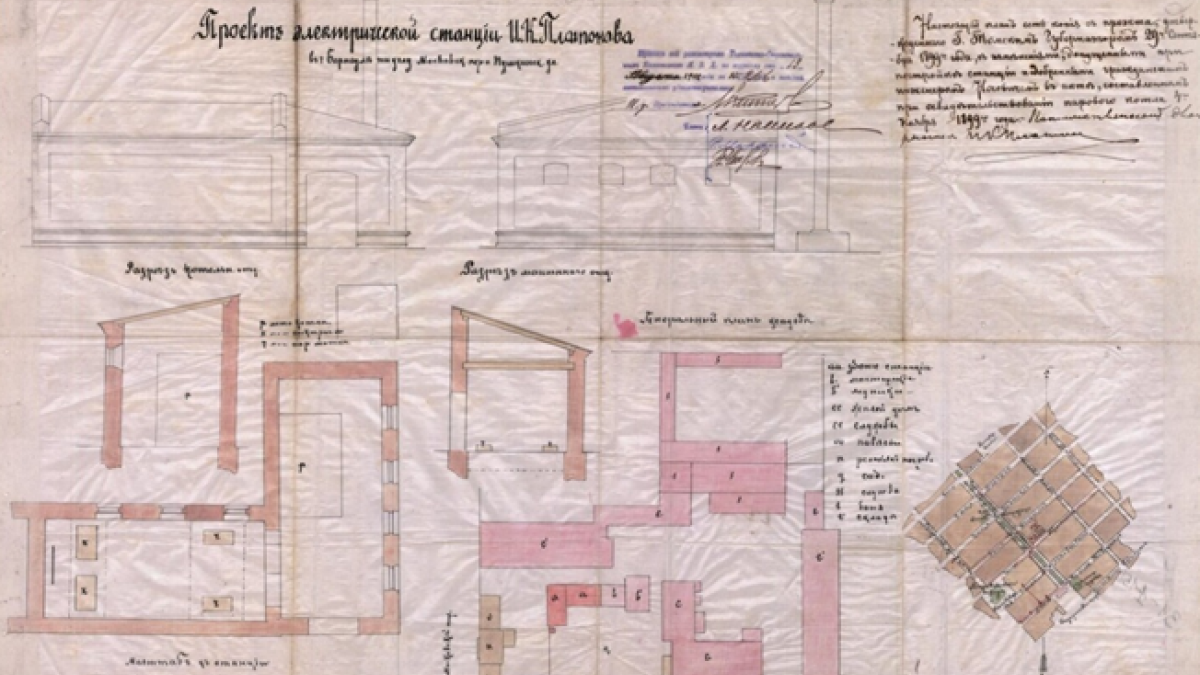

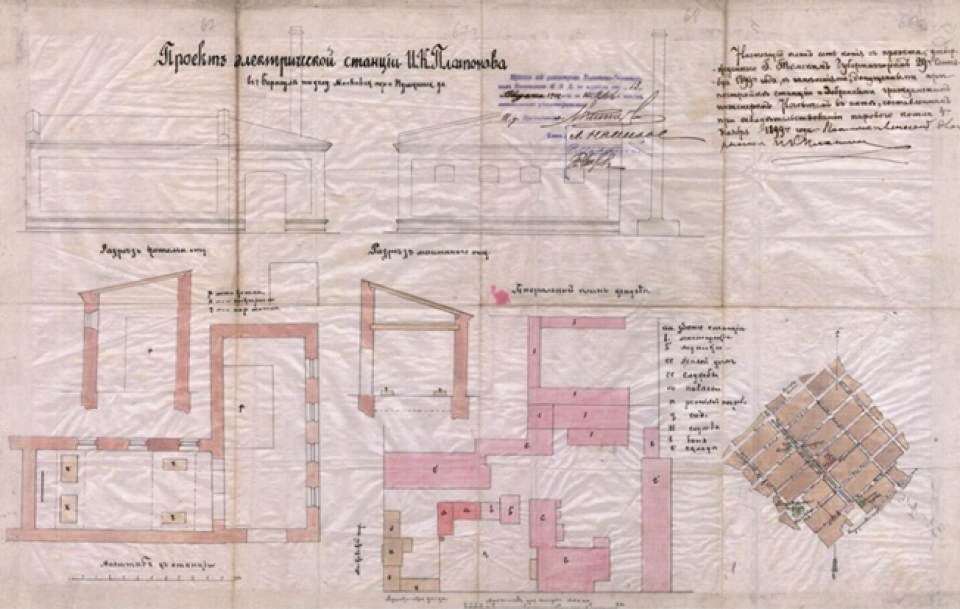

В краевом госархиве сохранился и чертеж плантоновской станции – им с "Толком" поделился краевед Алексей Челомбитко.

О том, насколько посильной была абонентская плата, история умалчивает. Но, судя по всему, продажа электричества была прибыльным и масштабным делом.

"В 1910 году мощность электростанции Платонова была увеличена, владельцем была приобретена новая паровая двухцилиндровая машина. Оценочная комиссия Городской Думы оценила электростанцию как недвижимое имущество в 83,8 тыс. рублей. Число рабочих и служащих на ней составляло 20-30 человек", – пишет Скубневский.

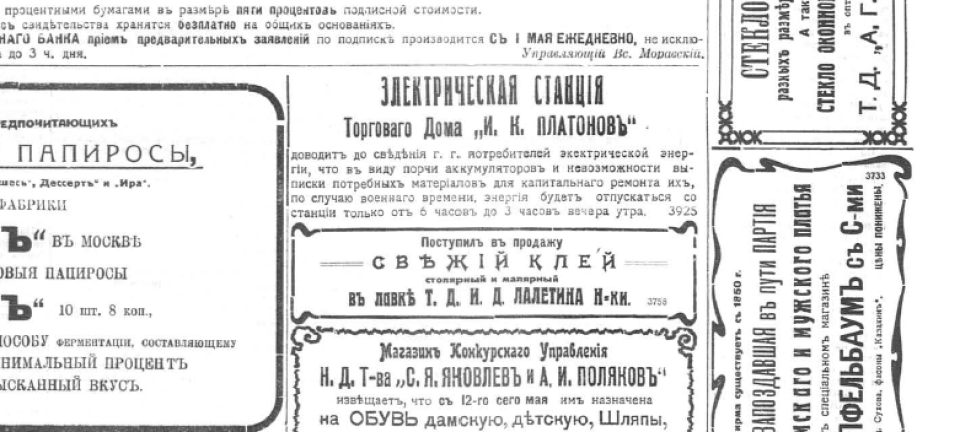

Случались и аварийные отключения: например, в ряде номеров газеты "Жизнь Алтая" времен Первой мировой войны можно встретить такое объявление: "Ввиду порчи аккумуляторов и невозможности выписки потребных материалов для капитального ремонта их, по случаю военного времени, энергия будет отпускаться со станции только от 6 часов до 3 часов вечера утра".

Энергия развития

Кстати, параллельно с Платоновым в 1900 году оборудование для генерации планировал поставить и купец Михаил Страхов. Проект задумывался в комплексе с мельницей на улице Ползунова, но власти не одобрили его, сославшись на неудобства для жителей. А в 1910-х свою станцию на ул. Пушкина хотела оборудовать хозяйка синематографа Евдокия Лебзина, но ей отказали из соображений пожарной безопасности – здание было деревянным.

Но тем не менее запущенный Суховым и Платоновым прогресс было уже не остановить: в первые десятилетия XX века частные станции один за другим монтировали многие другие предприниматели города. Например, Валерий Скубневский пишет, что в 1906 году такой объект строит Иван Смирнов, хозяин ныне утраченного, самого величественного "торгового центра" Барнаула.

После электрифицировались типография управления Алтайского горного округа, типография Вершинина, винокуренный завод "Братья Ворсины и Олюнина". По данным Скубневского, к 1910-1912 годам освещались практически все центральные магазины, банки, промпредприятия и дома обеспеченных горожан.

"Своя небольшая электростанция была у купца Смирнова – на том месте, где сейчас базируется оркестр "Сибирь". Своя станция была у доходного дома Аверина, известного как барнаульский небоскреб на Гоголя, а также у Полякова – во дворе современного магазина "Красный". И точно была своя отдельная электростанция у железной дороги – она, кстати, не пострадала в пожаре 1917 года", – добавляет Данил Дегтярев.

Но все-таки эти станции были частными, и потребность в муниципальной генерации становилась все более очевидной, продолжает краевед.

"Вопрос о создании общегородской станции встал в 1914 году – Барнаул взял большой кредит в банке под залог городских земель. Планировалось устроить электрическую станцию, водопровод и трамвай. Впоследствии от трамвая отказались как от менее значимого, а электро– и водопровод строили. Это была совмещенная электроводопроводная станция на берегу Оби в районе пароходных пристаней – сейчас это здание на ул. Промышленной, 8", – напоминает Дегтярев.

Первой городской станции было суждено войти в строй уже при другом государственном строе: сначала, как и большинство частных, она пострадала в пожаре 1917 года, а в революцию и Гражданскую войну было не до этого. Первую энергию, по словам краеведа, потребители получили лишь в 1923 году.

Ну а после, с индустриализацией края, начиналась эра большой энергетики, в которой были уже свои герои и истории о торжестве прогресса.