Индустрия отдыха в регионе за последние десятилетия проделала огромный путь, пережила очень непростые времена и, судя по всему, встала на рельсы процветания

Сегодня нередко можно встретить мнения о том, что Алтай уже якобы не тот – и затоптали-то его туристы, и загадили, а вот раньше небо было голубее и трава зеленее. Пожалуй, нельзя не согласиться с тем, что любой временной отрезок несет свои реалии, и это не хорошо и не плохо, так просто есть. "Толк" решил вспомнить, как развивалась туристическая отрасль Алтая с точки зрения "было – стало" и как изменился образ "типичного туриста".

Под знаменем профсоюзов

Руководитель Ассоциации туристской индустрии Республики Алтай (АТИРА) Сергей Зяблицкий рассказал, что ему посчастливилось поработать в системе профсоюзного туризма Советского Союза: "В 1974 году я окончил курсы инструкторов туризма, в 1976 году началась уже деятельность по трудовой книжке, и вот до сего дня я в этой теме. Первый мой тур был по 75-му всесоюзному маршруту, я работал инструктором по туризму на базе "Алтай" в Бийске. Летом работал, зимой учился в университете, а на четвертом курсе меня уже пригласили в Совет по туризму и экскурсиям в Барнауле при ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профсоюзов), и на пятом курсе я совмещал работу и учебу. Я отвечал за планирование маршрутов и прием и обслуживание гостей".

Всего, как вспоминает Сергей Зяблицкий, на тот момент в регионе было шесть туристских предприятий, которые принимали гостей. В Бийске это были турбаза "Алтай" и детская турбаза "Рассвет", на Телецком – "Золотое озеро" и при ней детское отделение "Медвежонок", в Майминском районе – турбаза "Юность", турбаза "Катунь" (тогда еще в Шебалинском районе), и в Горно-Алтайске была гостиница "Турист", она расположена у автовокзала, сейчас это торговый центр.

Помимо этого, в системе были такие предприятия, как автобаза "Турист", ремонтно-строительное управление. В управлении по туризму были отделы, которые занимались снабжением, поставками продуктов питания, распределением туристского снаряжения.

"Вообще, в Советском Союзе процентов 85 всего турпотока организовывалось именно по линии профсоюзов. Кроме этого, существовали еще турбазы в системе Министерства обороны СССР и молодежное бюро "Спутник". Профсоюзы продавали путевки с различными скидками, вплоть до 100 процентов. На Алтае было четыре всесоюзных маршрута, и путевки на них реализовывались профсоюзами в Москве и союзных республиках. Вспоминаю, что практически каждая четвертая группа была из Прибалтики, Украины, из других республик. Помимо этого, в регионах были еще местные маршруты. У нас были: 317-й – к подножию Белухи, 318-й – сплав по Бии, 413-й — радиальный маршрут. Гордостью был 203-й маршрут — пионером тут является турбаза "Катунь", это был самый первый конный маршрут в СССР, от турбазы туристы шли к Каракольским озерам и обратно. Группы были примерно по 20 туристов, то есть это такой караван лошадей плюс инструктор, плюс конюх. Весь поход занимал порядка восьми дней.

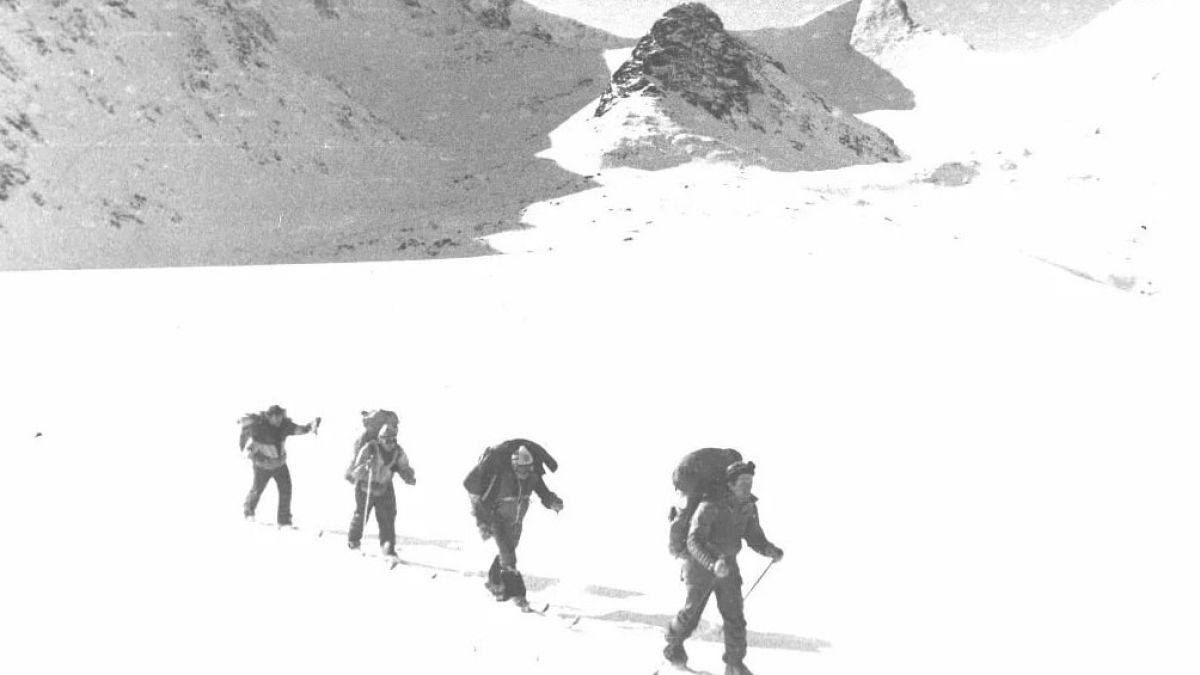

"Они были готовы долго идти с рюкзаками"

По словам Сергея Зяблицкого, советский плановый массовый туризм начался примерно с 1928 года, когда на Телецком озере появились первые дома для приема профсоюзных туристов, и в это время организовалась турбаза "Золотое озеро". С того времени прошло почти сто лет.

"Я рад, что мне удалось поработать с такими великими людьми, как Лия Станиславовна и Владимир Иванович Неустроевы, они готовили инструкторов для "Юности", "Катуни", "Золотого озера". Были курсы подготовки, которая была очень серьезной. Одновременно на базах в летний сезон работало порядка 600 инструкторов, водили маршруты. В течение года же мы обслуживали порядка 160 тысяч человек на Алтае на всех наших маршрутах. Но люди приезжали на маршруты продолжительностью 20-22 дня, они были готовы долго идти с рюкзаками. Это была целая индустрия туризма. И именно Алтай послужил родоначальником создания детско-юношеских турбаз с походами. Нам приходилось здесь создавать нормативно-правовую базу – ее не было в Советском Союзе. Здесь за сезон мы обслуживали примерно 14-16 тысяч ребятишек, и это все были маршруты с рюкзаками-палатками. Вспоминаю это с удовольствием и считаю, что это лучшая форма оздоровления детей. Именно в походе рождаются самые лучшие отношения между детьми, проявляются самые лучшие качества и так далее".

Система работала как часы, все маршруты — по графикам.

"Была при нас контрольно-спасательная служба, сейчас она поисково-спасательная, МЧС. Самый сложный маршрут был в Советском Союзе, 77-й – из Эдигана 200 км туристы шли пешком до села Балыкча, выходили на берег Телецкого озера и потом через озеро три дня на весельных шлюпках. Люди, конечно, всякие бывали, но все проходили маршрут", – вспоминает руководитель АТИРА.

"Охапку гвоздей купить не на что"

Сложно сейчас представить, что Айский разъезд (возле старого Айского моста) в том виде, в котором его знают сейчас – с рынком, кафе, турбазами, – появился только в 90-е годы. Более того, и мост там был не всегда – раньше действовала лишь паромная переправа через Дубровку. Мост был построен в 1979 году совхозом "Алтайский" и до 2013 года являлся единственным автомобильным мостом, соединяющим туристический район озера Ая с Чуйским трактом.

"Грустно и горестно вспоминать, когда профсоюзный туризм начал разваливаться, началась приватизация, к сожалению, все старые базы были разрушены. С их богатой историей, с потенциалом, с инструкторами... Судьба незавидная. В это время стали появляться туристские кооперативы, различные турагентства и прочее. Появилась мысль создать свою турбазу, и в 1990 году начал строительство туркомплекса (ООО ТК "Манжерок"), – рассказал "Толку" Сергей Зяблицкий. – В период перестройки появилась эта база, начали принимать гостей. Сначала специализировались на приеме туристов, путешествующих активно. Доходило до трех тысяч гостей за сезон".

До 1992 года организаций, работающих с туристами, было мало, а потом начался всплеск – появляются операторы и местные, и из других регионов. Их число росло в геометрической прогрессии. В 90-е самые, по воспоминаниям собеседника "Толка", хорошие дивиденды получали турагентства, которые не имели туристических баз.

"Они активно продавали туры на наши базы и за рубеж, выглядели очень перспективно. Мы же, например в 1993-1994 годы, не могли купить даже охапку гвоздей. Было очень тяжело. Но к концу 90-х начинается всплеск развития турбаз, много строек. Можно сказать, что "на живульку" система турбаз уже была сформирована, и до сих пор эти предприятия работают", – добавляет руководитель АТИРА.

Утром – адреналин, вечером – комфорт

"В республике основной поток шел в Майминский, Чемальский районы. Усть-Кокса еще немного себя проявляла, остальные на тот момент – нет", – отмечает Зяблицкий.

По мнению эксперта, туристы тех времен и сегодняшние — это совершенно разные люди с разными потребностями. Представители советской эпохи не боялись физических трудностей, при всех сложностях на маршруте они эти маршруты проходили, самоутверждались в этом плане.

"Сейчас к нам приезжают люди, желающие адреналина, но принцип такой – схватить этот выплеск, но уже вечером находиться в теплом комфортном номере. Можно сказать, что категория гостей региона, уважающих приключенческий туризм, сохранилась, но их процентов 15. Основная масса едет для отдыха в благоустроенных средствах размещения, либо это автотуристы, которых интересует берег речушки, палатка, но никаких походов", – резюмирует Сергей Зяблицкий.

Жить не на что, какой туризм?

Наталья Гордеева, член правления Алтайской региональной ассоциации туризма, директор ООО "Алтайтурист", говорит, что туризм в регионе менялся точно так же, как и вся страна.

"Если говорить про 80-е годы, это еще был Советский Союз, социалистический строй со всеми вытекающими – планированием, профсоюзами, путевками. Как и вся экономика, с разрушением СССР туризм рухнул. Все связи, все наработанные маршруты были разрушены. В 90-х у людей не было денег на жизнь, туризм оказался в сложной ситуации, несмотря на то, что уже было понятие хозрасчета и многие туркомплексы вставали на коммерческие рельсы", – говорит собеседница.

Ситуация стала меняться к середине 90-х, когда местные предприимчивые люди, понимая, что отдых является неотъемлемой частью жизни любого человека, короткий ли, длинный ли, стали работать в этом направлении.

"Стал формироваться на тот момент стихийный, но туризм. Акцент был на озере Ая, и это абсолютно оправданно, мы и сейчас видим, что Алтайский район, по сути, пионер по большинству начинаний в сфере туризма. Если говорить о курортах Белокурихи, то, конечно, им было сложно выживать, как и всем, кто был вынужден жить по новым правилам, тем не менее была проведена приватизация всех объектов, и слава богу, что здесь сумели сохранить уровень санаторно-курортного места. Поэтому даже сегодня Белокуриха занимает лидирующие позиции", – подчеркивает Наталья Гордеева.

По ее ощущениям, "нулевые" годы, примерно до 2008-2009, – это, наверное, один из золотых периодов в развитии туризма в постсоветский период.

"Развивался активно и местный туризм, и зарубежный, было большое количество направлений с прямыми перелетами из Новосибирска, Москвы, многие могли позволить себе путешествия даже два раза в год далеко за пределы Алтая. Наблюдалось стихийное развитие в том же Алтайском районе, предгорья начали приходить в относительно божеский вид. Надо не забывать, что для руководителей краевого значения того периода туризм всегда являлся значимой отраслью. Ему уделялось много внимания. Это дало свои плоды – все, что зарождалось тогда, сейчас имеет эффективное развитие", – добавляет эксперт.

Не было бы счастья...

Если говорить о том, что интересует современного туриста, то, по словам Натальи Гордеевой, внимание стало уделяться познавательному туризму – это не просто отдых на каком-то туркомплексе с самостоятельными прогулками, много внимания уделяется экскурсионной составляющей, это было достаточно заметно для экскурсионных компаний Алтайского края и Республики Алтай.

Пандемия расставила все на свои места, и пик спроса на отдых в России пришелся на 2021-2022 годы, Алтай был в топе запросов и направлений. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

"В настоящий момент, думаю, большая часть из тех, кто планировал побывать на Алтае, уже приехали, влюбленные в Алтай вернулись сюда не по одному разу. Мы можем предложить большое количество мероприятий на относительно небольшой территории – это и экскурсионно-познавательный, и активный туризм, и релакс, и лечение, всевозможные варианты. Вот моря у нас пока нет – в этом плане мы однозначно уступаем морским курортам, а все остальное у нас есть", – уверенно говорит собеседница.